2024年2月25日

業界レビュー

コメント: コメントはまだありません.

メコンデルタ地域はベトナムの最南部、メコン川に近い広大な低湿地である。中央直轄市のカントー市と 12 の省で構成され、社会経済上の大きなまとまりを成している。実際に訪れてみると低地に無数の水路が交錯し、小さな原動機付きボートが重要な交通の足となっている。主要産業は農業や水産業で日本に来る海老魚介など外貨獲得への貢献も大きい。

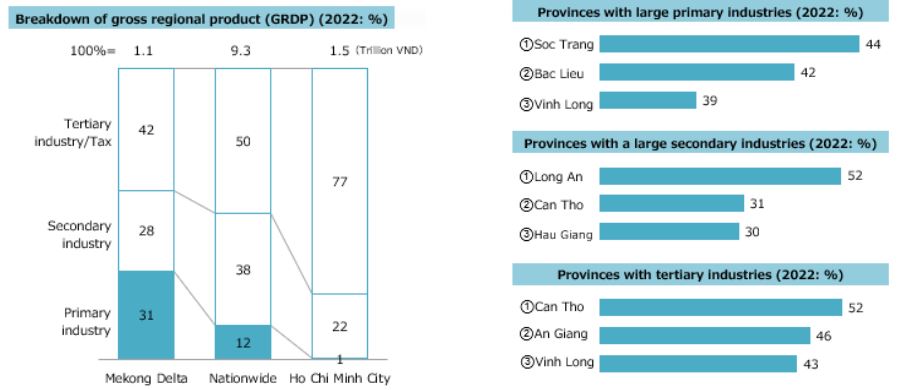

今回はこのメコンデルタ地域を例として取り上げ、その産業構造を GDP の割合から見てみることにした。一次産業が多くを占め、二次産業や三次産業はあまり発展していないため、それが数字に表れると予想できる。ところが、図に示すように実際の統計を見てみると、一次産業の割合は約 30%と三次産業

を下回っている。一方、この数字は全国平均(12%)や産業の発展しているハノイ市(2%)、ホーチミン市

(1%未満)に比べると格段に高いこともわかった。

「20~30%以上」は相当高い部類に入ると理解すべきということになる。

図に戻ると、省市別の特徴も顕著である。行政及び経済の中心であるカントー市は最も三次産業が多く 50%を超え、二次産業も 30%以上である。ホーチミン市に隣接し、13 省市の中で最も工業団地の集積するロンアン省は二次産業が 50%以上となる。他の 10ほどの省は総じて一次産業が優勢である。しかし、上記のように考えると、ロンアン省であっても二次産業の多くは農水産業関連であったりローテクなものであったりするかもしれない。これは実感に合っている。今後も、必ずしもハイテクでなくても、可能な分野において製造工場や物流拠点の誘致をさら

に進め、第二次産業を発展させていく余地は大きい だろう。

メコンデルタ地域はしばしば、ベトナムの「米び つ」や「食料庫」などと表現される。国内外に対して食料の一大生産地であるという位置付けは今後しばくは変わらないだろう。しかしながら内部では社 会や産業構造が「高度化に向けて」不断の変化を続 けていることに着目すると、この地域への見方も変わってくるのではないだろうか。

B&Company株式会社

続きは、以下をご参照ください。

|

株式会社ビーアンドカンパニー 2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供してきました。また最近では90万社を超える在ベトナム企業のデータベースを整備し、企業のパートナー探索や市場分析に活用しています。 お気軽にお問い合わせください info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913 |

他の記事を読む

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]