2025年7月28日

ハイライトコンテンツ / ハイライトコンテンツJP / ハイライトコンテンツvi / 業界レビュー / 最新ニュースとレポート

コメント: コメントはまだありません.

自然災害の発生状況

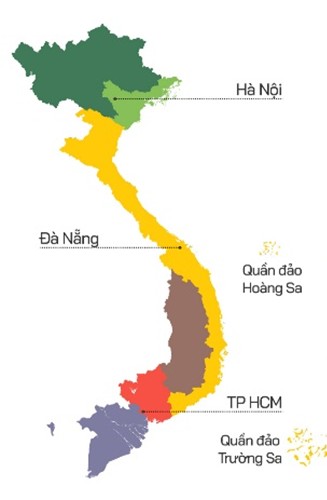

ベトナムはアジア太平洋地域において自然災害のリスクが特に高い国の一つである。全長3,300kmの海岸線を有し、台風、洪水、土砂災害、干ばつ、海岸浸食など多様な水文気象災害に度々見舞われている。このうち最も深刻な被害をもたらしているのは洪水であり、経済・社会面で大きな損失を生じさせている。

さらに、ベトナムは気候変動の影響を受けやすい国として世界でも上位に位置づけられており、特に沿岸部やデルタ地域では海面上昇による影響が深刻である。一方で地震リスクは比較的低く、津波も近年発生していない。

【図1】地理的特徴と主な自然災害の発生状況

|

|

出典: B&Company

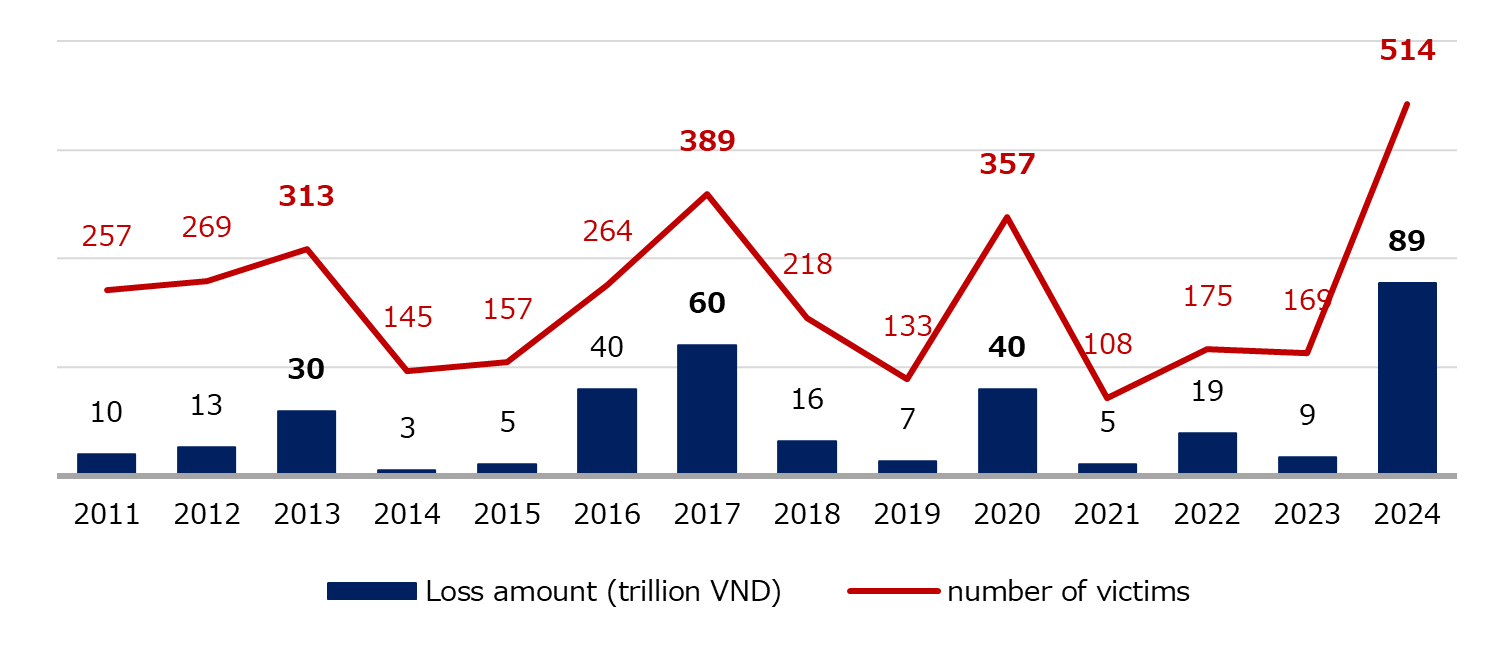

過去14年間の統計によれば、自然災害による年間平均の死者・行方不明者数は約250人にのぼり、GDPの0.5%〜1.5%相当の経済損失が発生している。

ベトナム政府は予測困難かつ被害規模の大きい自然災害の発生頻度が増加していることを指摘しており、それに伴って人的被害や経済損失の拡大が深刻な課題となっている。特に2024年は近年で最も被害が大きく、9つの台風、1つの熱帯低気圧、232件の異常気象により514人が死亡し、約88兆VNDの経済損失を記録した。[1]

【図2】災害による被害と損失額の推移

| 2013 | 15件の台風(超大型「Haiyan」含む)が発生し、200回超の雷雨・雹、中部で深刻な洪水・異常降雪も確認 |

| 2017 | 16件の台風(「Damray」による約10億USD被害含む)が発生し、深刻な洪水・土砂崩れ、ハノイでの記録的高温も確認 |

| 2020 | 13件の台風、264回の雷雨、120件の洪水・土砂崩れが発生し、10月に記録的洪水、M4地震2回、メコンデルタで深刻な干ばつ・海岸浸食も確認 |

| 2024 | 1,340件の災害が報告され、大型台風「Yagi」により広範囲で洪水・土砂崩れも発生 |

出典: B&Company

中でも、2024年9月に上陸した台風「Yagi」は70年に一度の規模とされ、広範囲に甚大な被害をもたらした。また、2015〜2016年と2020年のメコンデルタにおける深刻な干ばつは塩水浸入の時期と範囲が例年を超えるレベルで発生しており、今後も対応力の強化が急務であると考えられる。

災害防止・対策の取り組み

災害防止・復旧対策のシステム構築

ベトナム政府は災害リスクの軽減と緊急対応能力の向上を目的として、国家レベルから地方レベルに至るまで包括的な災害管理体制の強化を進めている。2023年には民間防衛法に基づき「ベトナム国家民間防衛指導委員会(VNCIVDEF)」を設立し、既存の自然災害防止・管理国家指導委員会(NSCNDPC)と事故・災害対応・捜索救助国家委員会(VINASARCOM)の機能を統合した。

同委員会は首相を議長とし、各省庁の大臣、参謀総長、ベトナム祖国戦線、女性連合、ホーチミン共産青年同盟、ベトナム赤十字社など主要な社会団体の代表で構成され、幅広い分野の連携による効果的な災害対策を推進している。

また地方レベルにおいても、省・地区・コミューン(基礎自治体)単位で民間防衛指令部を配置し、災害予防、管理、捜索救助活動の計画・実施を担い、地域の実情に応じた対応を行っている。

早期警戒システム(EWS)の強化

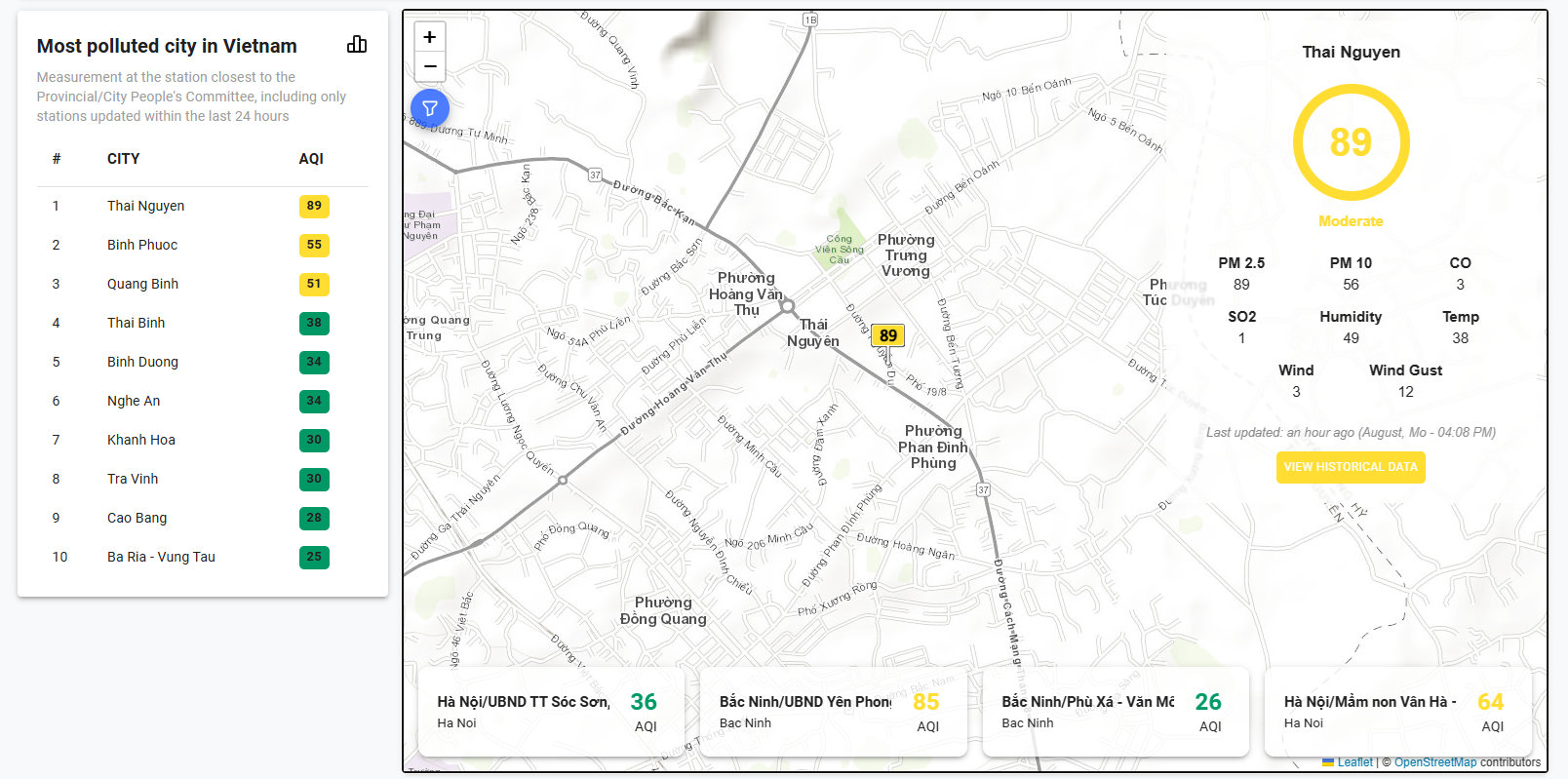

ベトナムの早期警戒システム(EWS)は災害リスク管理の国家戦略に基づき、近年大幅に強化されている。農業環境省の管理下で気象・河川・水文学・地震・沿岸部データなど多様な危険要因の監視体制を構築し、災害発生前の予測と警報に努めている。

特に、社会やインフラへの影響を重視した「影響に基づく予測と警報(IbFW)」への移行を進め、ベトナム気象水文局(VNMHA)が中心となり、東南アジア洪水警報システム(SeAFFGS)など域内の仕組みや国際的なパートナーとの連携を通じて、予測精度の向上と情報共有体制の強化に取り組んでいる。

これらの取り組みは国連が掲げる「すべての人々に早期警戒システムを」構想にも沿うものであり、ベトナムは2027年までに全国的な早期警戒網の整備を完了することを目標としている。

ベトナムの課題と日本企業の事業機会

先述のとおり、ベトナムでは国家的な防災体制や早期警戒システムの整備が進められているものの、依然として課題が残されている。2024年に上陸した大型台風「Yagi」ではクアンニン省で10万戸以上の家屋が被害を受け[2] 、フート省においては橋梁の崩落が発生するなど特に北部地域のインフラ脆弱性が顕在化した[3].

さらに、洪水監視システムや排水設備が十分に整備されていなかったことから被害の拡大を招いた例も確認されている。これらの状況を踏まえ、最新の防災機器や老朽化設備の更新を含む技術投資が必要であると、政府と人道支援機関も認識している。

日本はベトナムにおける災害耐性向上の分野で長年にわたり重要なパートナーとして関与している。例えば、国際協力機構(JICA)はベトナム中部地域における災害に強いコミュニティの構築支援を行い、地域住民の対応力向上や早期警戒システムの強化、災害情報管理プラットフォームの構築などに取り組んでいる。

また、日本防災プラットフォーム(JBP)は「日越防災協働対話」を通じて防災技術の紹介を進めており、環境省もハノイ市において早期警戒システムの実証試験を実施している。

今後は日本の防災技術・ノウハウを活かした協力が引き続き求められるとともに、日本企業にとってもベトナムの防災分野におけるビジネス機会が拡大することが期待される。

以上の状況から、ベトナムは防災と安全技術に関して大きな潜在市場であると考えられる。台風、洪水、土砂災害などの自然災害リスクが今後さらに増大すると予測される中、近年の大型台風による深刻な被害も重なり、効果的な防災・減災策への需要が一層高まっている。

【図3】需要の拡大が見込まれる防災関連設備・技術の例

| 早期警戒・監視分野 | 洪水や土砂崩れをリアルタイムで高精度に監視できるシステム(特に北部および中央高地地域におけるニーズが高い) |

| 台風被害軽減・耐災害性強化 | プレハブ式擁壁、耐久性の高い鉄筋コンクリート構造、環境に配慮した土壌安定化技術など |

| 水・環境技術 | 水陸両用車両、水質汚染防止バリア、浄水システムなど、災害発生時の復旧や飲料水確保に資する技術 |

| 緊急支援資材 | 警告灯、小型発電機、非常食などの緊急対応物資 |

出典: B&Company

ベトナム政府が「災害に強い国づくり」を推進する中で、これらの防災関連技術・製品については持続可能性に配慮した形での導入が求められている。防災分野における国際的な技術協力はベトナム国内の災害対応力向上に寄与するとともに、東南アジア全体における防災力の底上げにも貢献することが期待される。

[1] 出典:Voice of Vietnam(ベトナム国家ラジオ放送局)のニュース「2024年は甚大な被害をもたらす、極めて壊滅的な自然災害が続いた」(2024年12月)

[2] 出典:FPT Online(オンラインニュースメディア)のニュース「クアンニン省、嵐で家屋が倒壊した世帯に1億ドンを支援」(2024年7月)

[3] 出典:Center for Disaster Philanthropy(米国の災害対応・復興プラットフォーム)のニュース「2024年スーパー台風八木」(2024年5月)

*ご注意: 本記事の情報を引用される場合は、著作権の尊重のために、出典と記事のリンクを明記していただきますようお願いいたします。

| B&Company株式会社

2008年に設立され、ベトナムにおける日系初の本格的な市場調査サービス企業として、業界レポート、業界インタビュー、消費者調査、ビジネスマッチングなど幅広いサービスを提供してきました。また最近では90万社を超える在ベトナム企業のデータベースを整備し、企業のパートナー探索や市場分析に活用しています。 お気軽にお問い合わせください info@b-company.jp + (84) 28 3910 3913 |